10月14日,第二届“世界中国学大会·上海论坛”在上海举行。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊出席大会并发表主旨演讲,中共中央政治局委员、上海市委书记陈吉宁出席并致辞。大会围绕“世界视野下的历史中国与当代中国”主题,举办了开幕式、主论坛、5场平行分论坛及多项公共外交活动。来自50个国家的500余位知名专家学者参加了此次大会。

北京外国语大学深度参与此次大会的各项筹备工作以及相关学术活动。作为大会协办单位,学校主办了大会“青年与世界中国学的未来”分论坛,并与国家图书馆作为牵头单位,会同上海社科院、北京语言大学等单位组织近百位海内外专家学者,联合开展了《世界中国学研究推荐书目》的推荐工作。北外党委常委、副校长、《国际汉学》主编赵刚参加大会,作为牵头单位代表出席《世界中国学研究推荐书目》发布仪式并通报书目遴选情况。

“青年与世界中国学的未来”分论坛由北外国际中国文化研究院承办。分论坛开幕式上,赵刚与中国外文局副总编辑、当代中国与世界研究院院长李雅芳,教育部中外语言交流合作中心副主任静炜分别致辞。

赵刚介绍了北外长期以来在海外汉学研究领域的突出优势,以及在青年汉学家培养方面的实践探索与成果。他表示,北外是国内最早开展海外汉学、中国学研究的高校之一。北外国际中国文化研究院已成为建制齐全、实力雄厚、成果丰硕的中国学研究机构。期待中外学者深入交流研讨,推进学科建设,集聚众家智慧,促进青年成长,深化同频共振,共促文明互鉴。

李雅芳介绍了中国外文局在构建青年与世界中国学互促新格局中的三维探索,提出未来的世界中国学研究需要构建青年学术共同体,中国外文局将继续强化理论供给、深化机制创新、促进成果转化,以增进中国与世界的相互理解、推动构建人类命运共同体。

静炜介绍了教育部中外语言交流合作中心的“新汉学计划”“四海译家”等项目,她表示,中心未来将夯实青年汉学人才成长平台,逐步建立跨语言、跨文化、跨国家的国际学术共同体,为繁荣和发展国际汉学提供实实在在的支持和服务。

分论坛举办了“《国际汉学》创刊30周年成就展”,并发起成立“世界中国学研究期刊联盟”。《国际汉学》名誉主编张西平、《中国学》主编沈桂龙作了发起代表发言。该联盟旨在凝聚世界中国学期刊力量,整合全球中国学研究资源,加强各国学者交流合作、实现共建共享,推动中国学研究繁荣发展,促进文明交流互鉴与人类命运共同体建设。

分论坛组织了三场学术沙龙,主题分别为:世界中国学学科建设与青年汉学家培养、Z世代青年与中华文化海外传播、《国际汉学》与世界中国学的发展。30位中外学者以及小红书、大象出版社两家媒体机构进行了交流发言。该论坛突出了跨语言、跨文化、跨国别,体现了世界中国学的世界性、对话性和发展性。

“青年与世界中国学的未来”分论坛的研讨与交流,让海内外专家形成广泛共识:推动世界中国学的发展,关键在于加强扎实的学科建设和可持续的青年人才培养。这需要融汇中外智慧,在尊重学术传统的同时勇于创新,为世界各国理解当代中国、推动文明互鉴构建坚实的人才与学术基础。

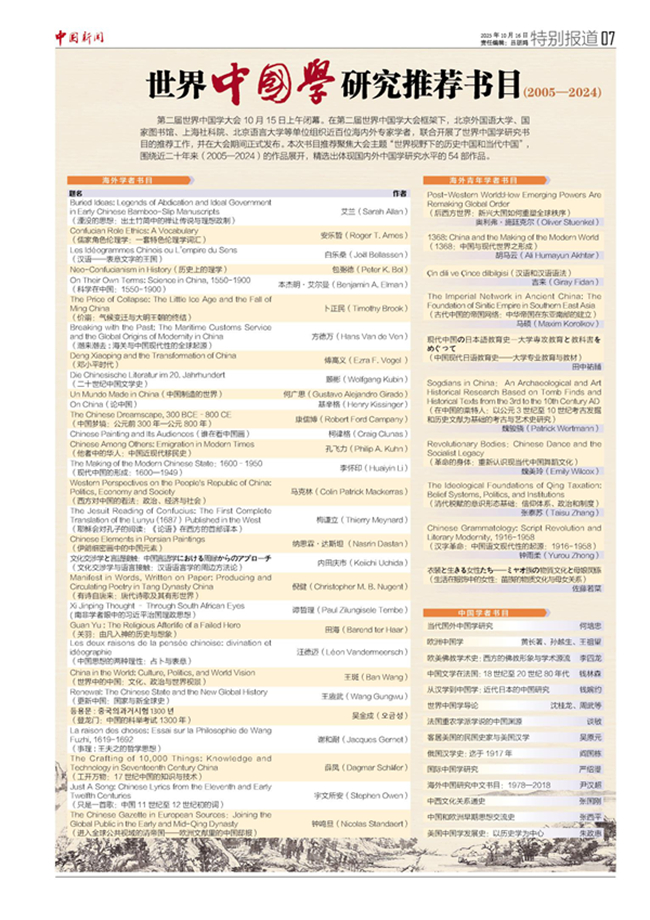

在10月15日举行的第二届世界中国学大会·上海论坛闭幕式上发布了《世界中国学研究推荐书目》。本次书目推荐聚焦大会主题“世界视野下的历史中国和当代中国”,围绕近二十年来(2005—2024)的作品展开,精选出体现国内外中国学研究水平的54部作品。其中,海外学者作品共40部(含海外80后的青年学者作品10部),国内学者作品14部,覆盖历史、哲学、文化、政治、经济、社会、语言等不同领域,以期为广大中外读者多维度地呈现中华文明和中国道路的文明内涵、经验启示和世界意义,帮助国际社会更好读懂中国的历史、现在与未来。

北外国际中国文化研究院党总支书记薛维华、院长高金萍、副院长管永前、世界中国学研究教研室主任郭景红,《国际汉学》名誉主编张西平,北京中外文化交流研究基地主任张朝意,国际关系学院院长谢韬,区域与全球治理高等研究院院长刘铁娃,中国语言文化学院王继红等受邀参会。北外参会代表及分论坛专家接受了多家媒体的采访。