2011年,我校在服务社会方面不断开拓思路、丰富内涵、扩大外延,围绕多语言志愿服务、科研成果转化、基础教育均衡发展、提供继续教育服务等着力点,做出了许多有益的尝试,取得了一定的成效,赢得了社会各届的好评。

歆语工程 致力中国外语基础教育均衡发展

在2011年,学校认真贯彻落实胡锦涛总书记对当代青年学生“向实践学习、向人民群众学习”的指示精神,将社会实践作为当代青年学生成长成才的必由之路。学校按照“受教育、长才干、作贡献”的原则,继续以“歆语工程”为实施载体,积极鼓励学校师生深入基层一线开展社会实践活动,致力于中国外语基础教育均衡发展。

今年暑期,“歆语工程”师资培训项目在京培训了来自湖南、陕西、海南、广西等多个地区的上千余名中小学教师。“歆语工程”社会实践项目为师资培训项目提供组织100余名志愿者后勤保障和课堂助教志愿者;向北京多语言服务中心应急电话服务派出8个语种200余名志愿者;向河北、湖南、广西、江苏等地派出8支外语支教团队。广大青年教师、学生志愿者在服务活动中砥砺品格、磨练意志、增长才干,为当地基础教育的均衡发展做出了贡献。

为了保持志愿服务工作的常态化和连续性,“歆语工程”实现了由校外服务向校内服务的延伸。由全国青联发起,我校承办的2011年“爱心传递转会计划”关爱灾区、贫困地区农民工子弟志愿服务行动自10月22日上午在我校启动以来,已经组织我校志愿者54人次为在京部分农民工子女教授英语文化课40余课时,受到广大学生和家长的一致好评。

多年来,“歆语工程”项目已经发展成为我校反哺社会的一张靓丽名片!在今年5月28日的“歆语工程”发展论坛上,团中央书记处书记卢雍政评价说,“歆语工程已经成为高等院校进行社会服务的重要品牌,成为促进学校学生成长成才的重要载体,成为高校共青团组织对学生思想引领的重要路径。”

多语言 服务北京世界城市建设

2011年,多语言服务中心开展了第三期首都公共场所多语言标识纠错行动,在军事博物馆、景山公园、国子监、北京南站等地采集数据,包括文博、旅游、交通三类公共窗口,共收集标识约500条,对所有标识进行了纠错与翻译,给中英双语标识配上了法语标识。此外,中心通过对各行各业的人的外语培训、服务对北京“世界城市”建设做出贡献。如999急救中心的负责人贾嘉说:“这次活动对我们中心员工英语水平的提高有显著的推动作用,对我们的帮助以及工作中的应对是积极的,感谢!”一位来自第四期首都机场外语口语培训项目的参训员工说道,“这次培训对提高日常工作中的外语口语水平有很大帮助。”

2011年,中心累计为五场大型国际赛事与国际会议提供了四个语种共计303人次的外事陪同服务。截至2011年12月9日,多语言呼叫中心共计呼入电话175个,共有753名志愿者参加值守,服务人次达14694次,值班时间共34736个小时。在第四期首都机场外语口语培训项目中,我校共有28名志愿者对首都机场约203名员工进行了英语、韩语和日语的培训,参训公司包括东航、公务机、餐饮、贵宾公司、南航等。第三期外语培训活动主要合作机构是999急救中心。共6名志愿者参与了此次活动,参与培训学员大约60人。此外,在10月19日至22日在全国外语外贸院校学生工作协作会第十五届年会暨多语言服务论坛上,发起并成立“全国多语言服务联盟”。

科研服务社会 发挥思想库和智囊团作用

科研成果转化是高效服务经济社会发展的主要表现形式。2011年6月,在学校和中关村管委会双方的共同努力下,我校应惟伟、韩宝成、张继红、梁茂成四位教师分别申请的《人民币汇率波动对中关村出口企业的影响与应对研究》、《中关村国际化外域环境调查及发展对策研究》、《国际科技园区自主创新模式借鉴研究》、《中关村示范园国际形象分析》等四个课题获中关村管委会批准立项,这是我校学术研究服务地方经济和社会发展的重大突破。

这四个课题分别围绕“中关村示范区整体外语环境”、“国际主流媒体对中关村示范区的描述”、“中关村与世界最重要高科技园区创新模式和成功经验的对比”、“人民币汇率波动对中关村出口企业的影响”等方面展开分析,探究如何通过加强外语环境建设、改善中关村示范区对外宣传、完善自主创新平台、提升中关村出口企业应对措施等把中关村打造成一个面向世界的国际化科技园。项目的研究结果将为有关领导和决策机构制定中关村示范区的国际化发展战略提供参考和依据。

此外,我校社会性别与全球问题研究中心承担的妇联委托项目“五大世界城市女性地位比较研究项目”顺利通过中期验收,得到北京市委的高度肯定和赞扬。

服务学习型社会 提供社会教育服务

2011年,继续教育学院和外研社为提供社会教育服务方面做出了许多新的贡献。

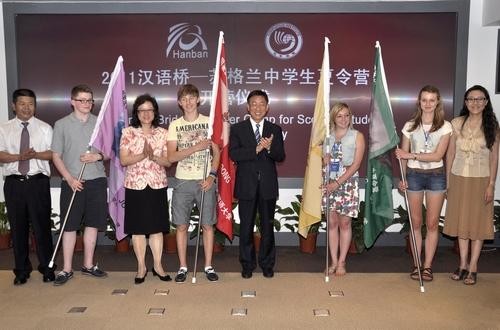

继续教育学院承接了北京市领导干部国际化素质培训、海淀区公务员培训、财政部管理干部英语培训等政府公务员培训,建设银行海外人才培训、国家电网赴法挂职人员培训,南方航空公司、国家气象局等高管人员培训,中石化、中石油等企业的多语种培训,中国铁建工程技师人员英语培训,国家汉办汉语教师德语/西班牙语培训,外国本土汉语教师汉语教材培训,俄罗斯十一学校、日本富士通株式会社等的汉语培训,“汉语桥”奥地利中学生、苏格兰中学生、大溪地中学生、香港少年宫夏令营等30个团体培训项目239个培训班。这些项目涉及政府公务员领域、金融服务领域、航空服务领域、石油化工领域、工程建设领域、教师培训领域和对外汉语教学领域,基本形成了针对不同行业的相对固定的课程设置和教学模式,社会反响很好。在北京市领导干部国际化素质提升专题研讨班结业典礼上,学员代表用“三高一好”来形容此次培训:课程设置质量高,授课教师水平高,服务保障标准高,培训研讨效果好。

2011年,外研社继续秉持为我国教育改革事业服务、提升师资队伍素质质量的目标,举办大学英语教师系列培训26场,培训教师1万余人,已累积培训1500所院校的十万余名教师。外研社还积极建设中小学教师培训体系,把歆语工程、国培计划等国家级重要培训做得有声有色。以中小学英语师资培训、支教帮扶和支援服务为主要内容的教师扶贫系列计划“歆语工程”目前已覆盖8个省(区),共培训6000多名中小学英语教师;外研社承办的国家示范性培训项目“国培计划”已经为广西、四川、陕西、山西、海南、青海、河北等省的中小学英语骨干教师或培训团队提供了具有北外特色的研修项目,已累计完成1140名中小学英语骨干教师的培训任务。

外研社始终以“普及外语教育、助力外语学习”作为发展目标。2011年,外研社继续投入上百万,成功举办了第十五届“外研社•中国银行杯”全国英语辩论赛、“外研社杯”全国英语演讲大赛、“外研通杯”全国新概念英语大赛等各项大型赛事。这些非盈利性的公益赛事活动,成为了数以万计的年轻学子展示风采的舞台,形成了广泛的社会影响,创造了良好的外语学习社会氛围。

高校服务社会的关键在于准确地把握社会的需求,为国家、社会服务并且随着时代的变迁不断地完善这一职能。2011年,我校在服务社会、经济、文化发展方面继承传统,不断创新,做出了高校应有的贡献。

(记者 李伟群)