编者按:2016年,北外迎来建校75周年,在学校党委的领导下,学校认真开展“两学一做”学习教育,召开纪念建党95周年暨“七一”表彰大会,实施学校“十三五”规划,积极推进大学综合改革,各项事业取得新的进展。各院系围绕学校重点工作,认真谋划自身发展。我们对各院系2016年的发展要闻进行系列报道,今天继续关注英语学院、德语系和国际中国文化研究院。

英语学院:硕果累累的2016年

一、以“思辨能力培养”为抓手,培养国家亟需的高层次外语人才

5月,英语学院举办了“英语专业精读、口语教学开放周暨思辨能力培养工作坊”,向全国高校英语教师开放我们的课程,将“思辨能力培养”的教学理念、教学方法传播到全国高校中去,推动全国的外语教学向一个新的高度迈进。“思辨能力培养”是英语学院人才培养的重要举措,我们牵头编写的“大学思辨英语”系列教材,在全国外语教育寻求改革出路之时,率先提出将英语教育的重心从“技能教学”转向“能力培养”,这不仅对北外英语学院,而且对全国外语教育都有着重大意义。英语学院本科生在第五届全国口译大赛上获得冠军,在第十九届“外研社杯”全国大学生英语辩论赛上获得季军。

获得交传冠军.jpg)

二、大力发展翻译学科,学科建设更上一个台阶

5月,英语学院主办的学术期刊《翻译界》在图书馆五层举行了首发式,同时推出纸质板、网络版、公众微信号,得到了全国高校和翻译界的热烈相应。北大、清华、复旦、南开、外文局、中国知网、外研社、《中国翻译》和《上海翻译》杂志社纷纷在启动仪式上对《翻译界》的创刊表示祝贺,对北外翻译学科的大发展表达了极大的期待。翻译学在北外有着悠久的传统,曾经为国家领袖的著作、中央文件、国家重大活动的文件做翻译工作,但是至今为止北外仍然没有翻译研究期刊,不能不说是一大憾事。从2014年以来,英语学院抓住这个发展的时机,首先申请并获得了“北京市翻译实验教学示范中心”的荣誉称号,然后筹备创办了《翻译界》杂志,为北外翻译学科的建设填补了一个空白。

三、发挥国别与区域研究的智库作用,为国家提供战略咨询

9月,李克强总理访问加拿大,英语学院加拿大研究中心为总理提供了咨询报告,得到了教育部国际司领导的首肯和高度赞扬。12月,英国研究中心出版《英国蓝皮书-英国发展报告(2015-2016)》,并在图书馆举办了首发式。蓝皮书系列兼具学术性、咨询性和唯一性,由中国社科出版社出版,《英国蓝皮书》由北外英语学院承担,不再由其他单位重复出版。来自英国大使馆、社科院欧洲所、中国国际问题研究院、中国现代国际关系研究院、国务院发展研究中心、中国社科出版社的与会专家对《英国蓝皮书》给予了高度赞扬。作为“教育部国别与区域研究基地”,英语学院英国研究中心和加拿大研究中心一直以智库建设为发展目标,积极为国家的外交和国际交往提供战略咨询,目前两个中心均获得了教育部2017年财政拨款。

发布会.jpg)

四、以师资队伍建设为抓手,打造结构合理的师资

12月,英语学院马会娟教授入选“2016年长江学者奖励计划建议人选名单”,实现了北京外国语大学在此人才项目上零的突破。21世纪的大学竞争将是人才的竞争,学科发展关键在师资,师资强、学院强。3月,英语学院首先在全校尝试对新入职教师实行年薪制,从英国和美国著名大学引进教师4名。在学校的大力支持下,英语学院给予了新教师更加优厚的生活和工作条件。在工资、科研启动基金和减免工作量方面给予优惠的同时,也对他们的科研工作提出更高的要求:三年内达到北外副教授的申报资格。我们相信经过几年的努力,英语学院师资队伍整体研究水平将有一个较大的提高,师资队伍结构将得到进一步优化。

五、高度重视科学研究,打造标志性成果

5月,英语学院获得了五项国家社科基金项目,占全校获得的国家级项目的50%。其中,“海外智库的中国文化形象研究”项目是北京外国语大学获得的第一个“艺术类”国家社科基金重大项目。9月24日,该项目召开了隆重的开题仪式。英语学院在科研方面不断挖掘潜力,拨出专项资金支持国家社科基金和教育部人文社科项目的申报工作,组织专家对申报课题进行论证。这些努力产生了积极的效果。

德语系:“引进来,走出去”——在国际化潮流中求同存异

一、德国哥廷根大学校长访问我校

5月17日,德国哥廷根大学校长乌尔里克•拜西格(Ulrike Beisiegel)访问我校,与校长彭龙、副校长贾文键、德语系主任王建斌等探讨了北外、哥廷根大学、国际教育科学研究所计划合作举办首届中德高校国际化战略大会的相关事宜,会议拟于2017年下半年在中国举办第一届,今后每两年举办一次。双方还就北外、哥廷根大学和南京大学进一步深化合作、建立三校中德虚拟学院等事宜进行了讨论。

二、“中德智库与中德关系”国际学术研讨会在我校举行

9月24日至25日,“中德智库与中德关系”国际学术研讨会在我校行政楼举行。研讨会由德语系主办,来自中国、德国和瑞士的知名智库学者、中国问题和德国问题研究专家齐聚一堂,共同就中德智库建设、中德智库合作以及智库与中德关系进行了研讨。

与会专家总结了中国研究在德国以及德国研究在中国的历史进程、丰硕成果和发展前景,探讨了自身作为国别和区域问题研究者的角色定位问题:如何协调研究者和建言者的双重身份,如何在保持学术研究科学性的基础上学以致用,为政治决策者献计献策。与会国内外专家充分肯定北外在复合型外语人才培养方面取得的成绩以及在国别智库研究方面做出的大胆尝试。

三、“第十六届德语文学研究年会”在我校举行

10月21日,由我校主办的“第十六届德语文学研究年会”在图书馆举行。校长彭龙,奥地利著名小说家和剧作家彼得•汉德克(Peter Handke)及夫人出席开幕式。

大会举行了《汉德克文集》发布仪式,出版方北京世纪文景文化传播公司同作者汉德克一起向我校赠送了该套文集。汉德克是当代德语文学最重要的作家之一,被誉为“活着的经典”。《汉德克文集》由我校德语系韩瑞祥教授任主编,德语系任卫东教授等校内外译者共同完成。开幕式后,汉德克朗读了作品的章节并发表演讲。在场的校内外专家学者就汉德克的创作意识、奥地利文学特质、作品美学等与汉德克进行了交流,现场气氛热烈。

四、首届全国德语翻译硕士(MTI)教学研讨会在我校举行

11月26日,首届全国德语翻译硕士(MTI)教学研讨会在我校举行。本次会议由德语系主办,来自全国11所已开设或拟开设德语翻译硕士专业的高校代表及任课教师参加会议。原国务院学位办翻译硕士专业学位教指委副主任委员何其莘做主旨发言,详细介绍了《翻译硕士专业学位授权点专项评估方案》的相关内容。与会代表结合各校的实际情况,从宏观和微观角度,介绍了德语翻译硕士培养方案、培养模式、课程设置、毕业论文撰写等方面的情况,并就德语翻译硕士培养中存在的问题进行了深入讨论。

国际中国文化研究院:以国际视野创建多边学术交流平台

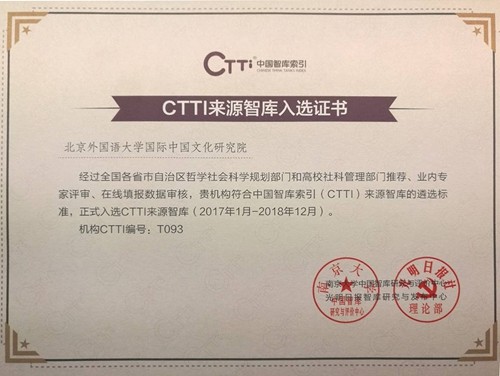

一、入选中国智库索引(CTTI)首批来源名单

12月17日,国际中国文化研究院在2016中国智库治理论坛上成功入选CTTI首批来源智库(2017-2018)名单。CTTI是目前国内体量最大的、具有完整知识产权的智库垂直搜索引擎和数据管理平台。首批入选CTTI的489家来源智库,是从网上调研的2000余家智库、各渠道推荐的780家候选智库中遴选确定的。

二、获“一个亚洲”财团资助系列讲座

国际中国文化研究院获“一个亚洲”财团资助,自2016年9月至12月举办了题为“十六世纪以来的文化交流和‘一个亚洲共同体’的形成”的系列讲座共十六讲,邀请来自国内外著名高校的专家学者,为北外师生举办学术讲座。讲座主题涉及汉学、跨文化研究、比较文学、国别研究、世界史、亚洲经济等。

三、举办“了解中国”高级研修项目第二期研修班

7月,由北京外国语大学主办,国际中国文化研究院承办的“了解中国”高级研修项目第二期研修班正式开班,来自波兰和西班牙的学员共38人参加。讲授课程包含中国戏曲与传统文化,中国古典文学、思想、建筑、妇女研究,中西文化交流史和中国共产党与中国道路研究等方面。学员们通过此项目对中国文化有了更加深入的了解。

四、举办中国文化的世界性意义高层论坛——全国高校国际汉学研究会议

6月23日至24日,由国际中国文化研究院主办的“中国文化的世界性意义高层论坛——全国高校国际汉学(中国学)学术研讨会”在北外召开。此次会议既是全国高校科研机构在国际汉学研究领域内回顾总结的大会,也是在世界范围内不同文明、文化的交流对话日益迫切的时代语境下,国内学界面向未来的一次反思与展望的大会。

五、举办“相遇与互鉴:利玛窦与中西文化交流”国际学术研讨会

11月18日,由国际中国文化研究院主办,北京行政学院学报编辑部承办的“相遇与互鉴:利玛窦与中西文化交流”国际学术研讨会在北京行政学院召开。有包括美国、意大利、德国、比利时、西班牙、葡萄牙、日本、韩国、越南、澳大利亚等国家和港澳台地区在内的67位学者专家与会,深入探讨16世纪以来的东、西文明交流的背景、过程和历史意义。

(新闻中心 英语学院 德语系 国际中国文化研究院)